AUTEURS DE L’ARTICLE

Dr Vet. Alice KEFER, unité de médecine interne

Dr Vet. François-Xavier FERRAND – (dip. ECVS), unité de chirurgie

Dr Vet. Maud GIROD (ancienne spécialiste), unité de médecine interne

Présentation du cas :

Un chat européen mâle stérilisé de 17 ans est présenté pour difficultés respiratoires intermittentes évoluant depuis plusieurs mois. Initialement, il présentait des sifflements respiratoires lors du ronronnement ou de la toilette sans détresse respiratoire. Depuis un mois, il présente un stridor en aggravation associé à des efforts respiratoires importants. Aucun épisode de toux n’est rapporté.

Il est suivi au CHV OnlyVet pour un carcinome urothélial retiré en marges saines il y a 5 mois et en rémission complète depuis lors. Il est également traité pour une hyperthyroïdie à l’aide de thiamazole (félimazole®). Il est correctement vacciné et vermifugé.

Un scanner corps entier a été réalisé 1 mois auparavant dans une autre clinique ne démontrant pas d’anomalie des voies respiratoires ni de récidive locale du carcinome urothélial ou de métastases. La glande thyroïde gauche est épaissie et arrondie (9,5 mm de diamètre).

L’examen clinique révèle une perte de poids de 300 grammes depuis le dernier rendez-vous un mois auparavant. Le chat présente un stridor intermittent avec des efforts respiratoires mixtes plus marqués en phase inspiratoire. La perméabilité nasale est normale et symétrique. L’auscultation respiratoire révèle des sifflements laryngés et une légère augmentation du souffle broncho-vésiculaire. Le nodule thyroïdien gauche mis en évidence auparavant est toujours palpable mais stable (environ 10 mm de diamètre, mobile). L’examen neuro-musculaire ne démontre pas d’anomalie.

Le bilan sanguin biochimique et hématologique ne démontre pas d’anomalie. Les électrolytes sont dans les normes. La valeur de T4 est dans l’intervalle de référence.

A ce stade, les signes cliniques rapportés ainsi que l’examen clinique sont compatibles en priorité avec une atteinte des voies respiratoires supérieures. Une atteinte laryngée est suspectée en premier lieu étant donné le stridor et les sifflements laryngés mis en évidence. L’absence de jetage et la bonne perméabilité nasale rendent l’hypothèse d’une atteinte nasale peu probable. Une atteinte trachéale dans sa partie cervicale n’est pas exclue et pourrait être secondaire à un corps étranger trachéal, une sténose, une masse bénigne ou maligne, un collapsus, une compression extra-pariétale (ex : masse œsophagienne).

Le diagnostic différentiel d’une affection laryngée inclut un corps étranger, une masse laryngée bénigne (abcès, granulome, kyste, tumeur bénigne) ou maligne (lymphome, carcinome épidermoïde, ou adénocarcinome notamment) ; un processus inflammatoire diffus (œdème, origine virale lors de coryza, inflammation lympho-plasmocytaire, granulomateuse ou éosinophilique), une paralysie laryngée ou un collapsus laryngé (rare chez le chat)

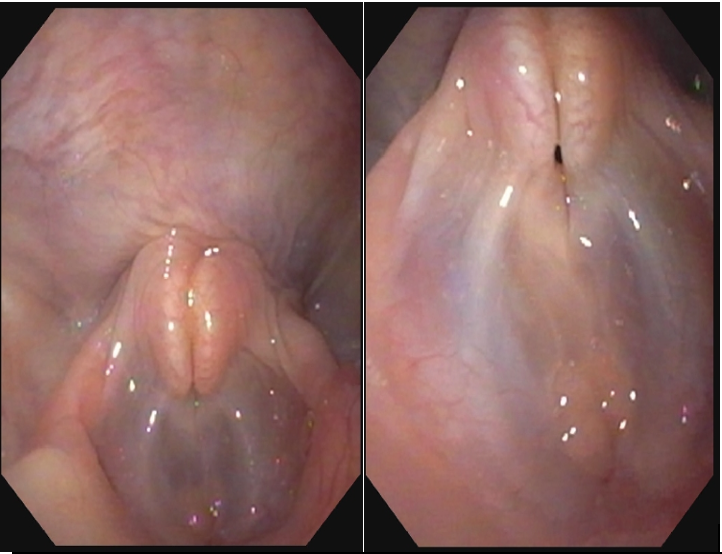

Une endoscopie respiratoire est réalisée. La laryngoscopie met en évidence un larynx modérément œdématié avec une absence complète de mouvements d’abduction et un mouvement paradoxal des cordes vocales lors de l’inspiration. L’examen de la trachée et des bronches révèle une muqueuse hyperhémiée avec la présence de sécrétions mucoïdes en quantité modérée. La paroi trachéale et bronchique est légèrement flasque lors de la succion.

Ainsi, l’examen endoscopique permet donc de conclure à une paralysie laryngée bilatérale avec trachéo-bronchite secondaire (Figure 1).

|

Figure 1. Examen endoscopique respiratoire d’un chat avec une paralysie laryngée bilatérale. Larynx œdématié et absence complète d’abduction des cartilages aryténoïdes. |

|

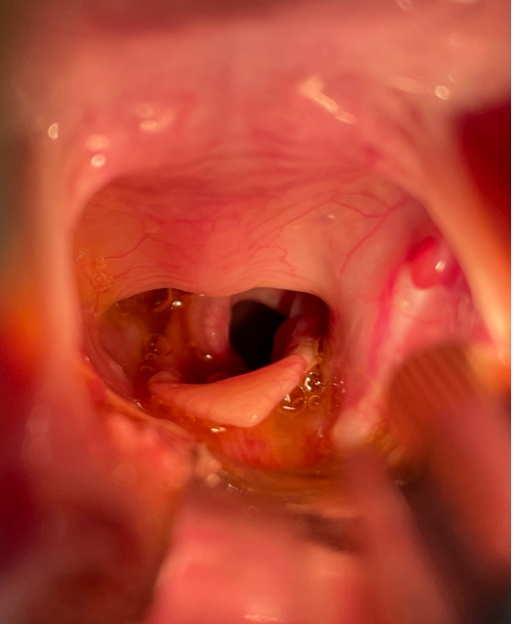

Figure 2. Contrôle post-opératoire d’une latéralisation aryténoïde gauche sur un chat avec une paralysie laryngée complète bilatérale. Abduction du cartilage aryténoïde gauche satisfaisante. |

Le chat est hospitalisé sous dexaméthasone à dose anti-inflammatoire, buprénorphine, métoclopramide et poursuite du thiamazole. Le lendemain de la prise en charge chirurgicale, le chat est stable et respire normalement. Il est renourri progressivement avec des petites quantités d’aliments humides. Il présente un enrouement et quelques courts épisodes de toux lors de la prise alimentaire la première journée. Il reste alerte, normotherme et confortable durant toute la durée de l’hospitalisation et sa fréquence ainsi que son auscultation respiratoire sont sans anomalie. Étant donné le bon état général et l’absence de complication post-opératoire immédiate, un retour à domicile est décidé après 3 jours, sous une alimentation humide pendant 1 mois minimum et du métoclopramide pendant 1 mois pour limiter les reflux gastro-oesophagiens.

Lors du contrôle téléphonique à 3 mois post-opératoire, le chat va très bien et ne présente aucune gêne respiratoire. Aucun épisode de bronchopneumonie n’a été observé.

La paralysie laryngée résulte en un défaut d’abduction des cartilages aryténoïdes du larynx, ce qui mène à une obstruction des voies respiratoires supérieures1. Cette pathologie est bien documentée chez le cheval, le chien et l’Homme mais reste assez rare dans l’espèce féline. Les causes de paralysie laryngée peuvent être congénitales ou acquises. Chez le chien, les principales causes acquises décrites sont une atteinte du nerf laryngé récurrent qui innerve le muscle cricoaryténoïdien dorsal, une masse intra ou extra-thoracique interférant avec le nerf laryngé récurrent ou encore des troubles neuromusculaires1,2. L’hypothyroïdie a été rapportée comme apparaissant de manière concomitante à une paralysie laryngée chez 30% des chiens bien qu’aucun lien causal n’ait été établi2. La plupart du temps, cependant, la cause reste indéterminée et suspectée secondaire à une atrophie neurogénique idiopathique des muscles intrinsèques du larynx (rapporté chez plus de 89% des chiens)1,2. Chez l’Homme, la principale cause rapportée est un traumatisme1. Chez le chat, l’étiologie reste souvent non connue. Les chats atteints de paralysie laryngée acquise sont le plus souvent des chats d’âge moyen à avancé2. Parmi les causes acquises décrites, un traumatisme, un processus néoplasique, une origine iatrogénique (thyroïdectomie causant une lésion des nerfs laryngé récurrent ou vague)1,2,3,4, une inflammation laryngée4,5 ou encore une atteinte neuromusculaire généralisée telle qu’une polyneuropathie ou une polymyosite ont été rapportées3,4,6. Le méthimazole a été décrit comme pouvant induire une myasthénie grave chez le chat et l’Homme, pouvant ainsi mener à une paralysie laryngée3. Un rapport de cas a également décrit une paralysie laryngée secondaire à une myasthénie grave d’origine paranéoplasique suite à la mise en évidence d’un thymome malin chez un chat. Les symptômes se sont résolus après résection du thymome4. Lorsqu’aucune cause n’est mise en évidence, on parle alors de paralysie laryngée idiopathique6.

Dans le cas présent, l’hypothèse la plus probable est une paralysie laryngée acquise idiopathique dégénérative étant donné l’âge du chat et l’absence de cause évidente identifiée. Une myasthénie grave secondaire au méthimazole n’est pas complètement exclue mais apparait moins probable en l’absence d’atteinte neuro-musculaire périphérique. En effet, le cas de myasthénie grave décrit dans la littérature présentait une faiblesse généralisée et des régurgitations.

Les signes cliniques d’une paralysie laryngée consistent en une détresse respiratoire inspiratoire et un stridor, de la toux et un changement de voix. Ces symptômes peuvent être aggravés par l’exercice ou l’excitation induisant un œdème et une inflammation du larynx1,5,6. Certains symptômes non spécifiques tels qu’une perte de poids sont également observés6. L’atteinte laryngée peut parfois entraîner une pneumonie par aspiration1,5,6.

La paralysie laryngée peut être unilatérale ou bilatérale. Les atteintes unilatérales sont rarement symptomatiques chez le chien, contrairement au chat1,2. Chez l’Homme, le chien et le cheval, le côté gauche est le plus souvent affecté à cause de la longueur du nerf laryngé récurrent gauche et du fait qu’il contienne moins de fibres nerveuses que le nerf récurrent laryngé droit1,2. Un traitement conservateur est recommandé en première ligne lorsqu’il n’y a pas de détresse respiratoire secondaire à la paralysie laryngée. Il consiste en une perte de poids, une diminution de l’exercice ou de l’excitation et, parfois, l’administration de corticoïdes pour réduire l’œdème2,5. Lors d’obstruction des voies respiratoires en revanche, la chirurgie constitue le traitement de choix afin de lever l’obstruction des voies respiratoires. Plusieurs techniques chirurgicales ont déjà été utilisées, la plus courante étant la latéralisation aryténoïdienne gauche1,2,5,6. Les complications associées à ce type de chirurgie incluent la dysphagie, la toux, la pneumonie par aspiration, les changements ou la perte de voix et les déhiscences de plaie1. La pneumonie par aspiration est la cause la plus courante de décès post-opératoire chez le chien1,2. Chez le chat, il existe peu de données dans la littérature. Les études précédemment publiées rapportent un taux de complication de 50 à 75% : perte de la voix, œdème pulmonaire, détresse respiratoire secondaire à un œdème laryngé, dysphagie, toux, bronchopneumonies par aspiration, récidive des signes cliniques. Cependant, la plupart des complications observées restent mineurs ou transitoires et l’espérance de vie moyenne après chirurgie est souvent supérieure à 1 an.

Conclusion :

La caractérisation des signes cliniques et l’examen exhaustif du système respiratoire sont nécessaires pour localiser une atteinte des voies respiratoires. Une mauvaise localisation peut amener à la réalisation d’examens complémentaires non pertinents et conduire alors à une prise en charge thérapeutique non appropriée. Il est donc important d’observer l’animal, d’écouter ses bruits respiratoires, de respirer en même temps que lui pour caractériser le type d’efforts respiratoires. Le test de perméabilité nasale est facile à réaliser (avec la cloche du stéthoscope ou à l’aide d’un coton ou d’une lame de microscope) et permet d’apporter des informations quant à une atteinte nasale éventuelle. L’auscultation des voies respiratoires peut aussi aider à localiser l’atteinte respiratoire et permet d’identifier une atteinte pulmonaire.

Dans le cas de notre chat, le stridor majoré lors de la toilette, les efforts respiratoires à dominante inspiratoire et les sifflements laryngés ont orienté notre suspicion sur une atteinte laryngée. La laryngoscopie a permis de mettre en évidence une paralysie laryngée bilatérale. Au vu de l’âge de l’animal et de l’absence de cause évidente, une origine idiopathique est suspectée. Le traitement chirurgical consistant en une latéralisation laryngée gauche a permis de résoudre les signes cliniques et n’a pas induit à ce jour de complications.

Le pronostic à long terme est bon, à condition de faire attention aux signes de pneumonie par aspiration. L’âge avancé du chat ne doit pas être une limitation à sa prise en charge si son état général est bon par ailleurs.

Bibliographie :

1. Schachter S, Norris C. R. Laryngeal paralysis in cats: 16 cases (1990-1999). J Am Vet Med Assoc. 2000;216:1100-1103.

2. MacPhail CM. Laryngeal Disease in Dogs and Cats: An Update. Vet Clin North Am – Small Anim Pract. 2020;50:295-310.

3. Tayler S, Mullowney D, Lataretu A, Plested M, Tuan J, Kathrani A. Gastroesophageal intussusception and extreme esophageal dilatation secondary to bilateral laryngeal paralysis in a cat. J Vet Intern Med. 2021;35:1088-1092.

4. Yu D. Laryngeal Paralysis in a Cat with Malignant Thymoma. J Vet Clin. 2023;40:68-72.

5. Taylor SS, Harvey AM, Barr FJ, Moore AH, Day MJ. Laryngeal disease in cats: a retrospective study of 35 cases. J Feline Med Surg. 2009;11:954-962.

6. Lam AL, Beatty JA, Moore L, Angles J, Lam RW, Barrs VR. Laryngeal Disease in 69 Cats: A Retrospective Multicentre Study. Austr Vet Pract. 2012;42:321-326.

7. T hunberg B, Lantz GC: Evaluation of unilateral arytenoid lateralization for the treatment of laryngeal paralysis in 14 cats. J Am Anim Hosp Assoc. 2010;Vol 46 (6) : 418-24