AUTEURS DE L’ARTICLE

Dr Vet. Graham ZOLLER, unité des NAC

Présentation du cas

Un lapin mâle âgé de 9 mois, stérilisé, est référé pour exploration d’un syndrome vestibulaire évoluant depuis 6 jours associé à une dégradation progressive de l’état général. Un traitement médical associant des antiparasitaires par voie orale (fenbendazole), un topique auriculaire (perméthrine, néomycine et triamcinolone) et des probiotiques est instauré à l’apparition des signes cliniques. Malgré le traitement instauré, le transit ralenti et les troubles nerveux s’aggravent.

Habituellement, le lapin vit seul en liberté dans une maison avec accès à un jardin. Il reçoit une alimentation constituée de foin à volonté, de crudités (légumes feuilles et fânes), et de granulés (1 cuillère à soupe matin et soir). Ses antécédents médicaux incluent des éternuements chroniques. Aucune interaction médicale n’est déclarée. Il est vacciné contre la myxomatose et la maladie virale hémorragique (ancien et nouveau variants).

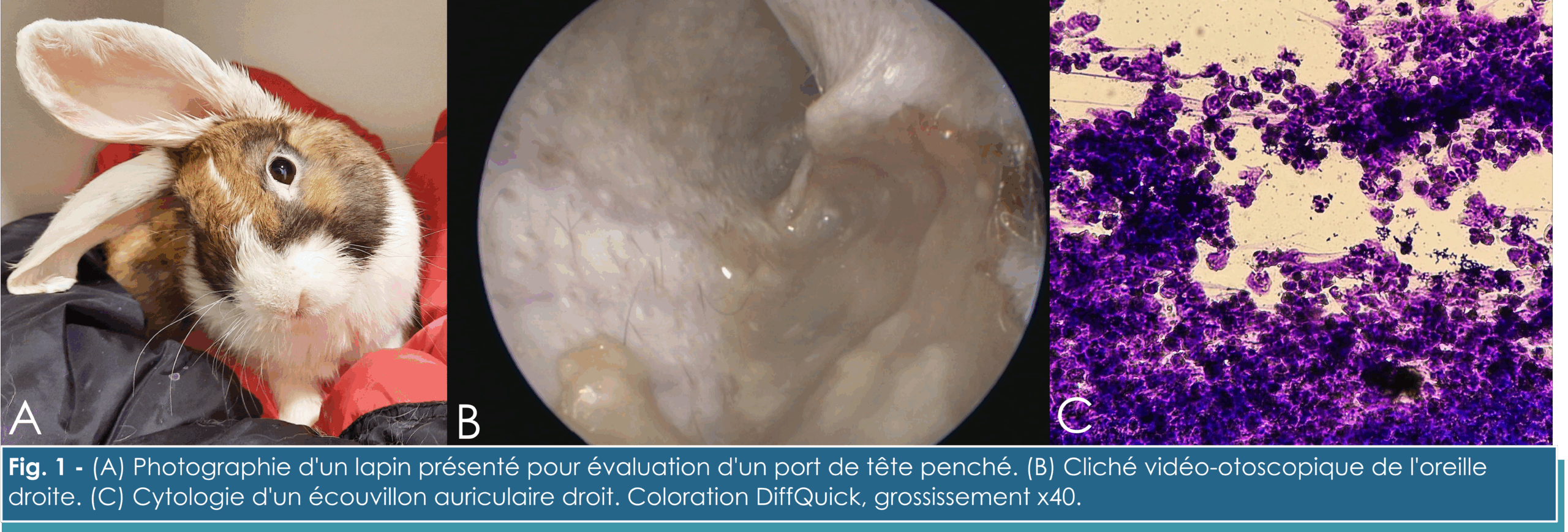

L’examen clinique révèle un animal légèrement amaigri (NEC 2/5), normotherme, vif et normohydraté. Le port de tête est penché à droite et la sensibilité faciale et normale. (Figure 1.A) Un nystagmus pathologique est présent lors des manipulations avec phase rapide vers la gauche. Le placer proprioceptif et le sautillement sont normaux pour les membres gauches et absents à droite. Les réflexes de retrait sont normaux et la nociception est conservée pour les quatre membres. Un érythème conjonctival et un blépharospasme sont présents à droite. Un jetage nasal mucopurulent bilatéral et des éternuements sont notés. L’examen otoscopique révèle la présence de sécrétions auriculaires bilatéralement. (Figure 1.B). Un écouvillon auriculaire droit est réalisé pour un examen cytologique. (Figure 1.C)

Questions

- Quel est votre diagnostic différentiel en cas de syndrome vestibulaire chez un lapin ?

- A l’aide des données anamnestico-cliniques et des résultats des examens complémentaires, quel est votre diagnostic présomptif ?

- Quels examens complémentaires souhaiteriez-vous réaliser pour confirmer le diagnostic ?

- Quelles sont les particularités anatomiques de l’oreille ayant une importance clinique chez le lapin ?

- Quelles sont les options thérapeutiques dans ce type de situation ?

- Quel est votre diagnostic différentiel en cas de syndrome vestibulaire chez un lapin ?

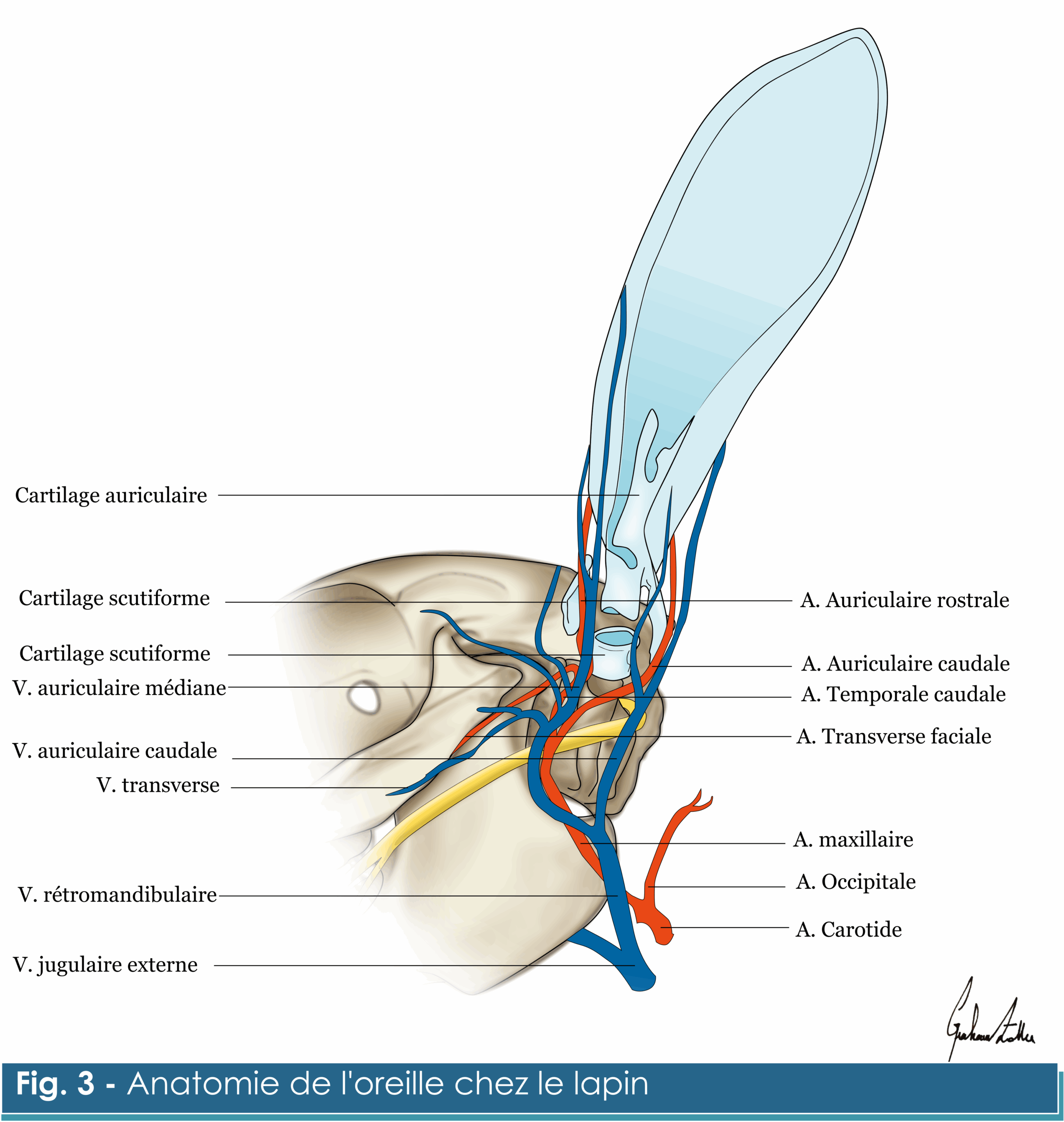

Le syndrome vestibulaire est le signe clinique le plus fréquent chez les lapins atteints de troubles nerveux.1 En cas de syndrome vestibulaire chez un lapin, les causes à considérer incluent :

- Les causes de syndrome vestibulaire périphérique, incluant otites bactériennes moyennes/internes, traumas (fracture de la bulle tympanique ou de l’os pétreux, rinçage agressif de la bulle tympanique, corps étranger), tumeurs, réactions toxiques (p.ex. instillation de gentamicine), ou dysfonctionnement idiopathique.

- Les causes de syndrome vestibulaire central, incluant infestations parasitaires (encéphalitozoonose, toxoplasmose, larva migrans), infections virales (herpes simplex 1, rage) ou bactériennes (abcès de l’encéphale ou du tronc cérébral, listériose), encéphalites ou méningo-encéphalites à médiation immunitaire, traumas crâniens, tumeurs primaires ou secondaires du système nerveux central, maladies cérébrovasculaires (embolie), anomalies congénitales (hydrocéphalie), maladies neurodégénératives, hypovitaminose A, ou intoxication (plomb, métronidazole)1,2

Une étude rétrospective et monocentrique récente rapporte que sur 63 lapins présentés entre 2009 et 2020 pour syndrome vestibulaire, un diagnostic définitif a été obtenu dans 36 cas. Les causes identifiées incluaient une encéphalitozoonose (n=15, 41.7% des cas), une otite moyenne interne (n=8, 22.2%), une otite moyenne/interne associée à une encéphalitozoonose (n=13, 36.1%), un trauma crânien (n=2), un abcès intra-crânien (n=1) et une encéphalopathie congénitale (n=1)3

Une attention particulière sera portée à distinguer un port de tête penché associé à un syndrome vestibulaire, d’un port de tête penché en réponse à un processus douloureux. En effet, les lapins peuvent présenter un port de tête penché en cas de douleur maxillofaciale (cellulite maxillofaciale, abcès dentaire, otite externe) ou de douleur cervicale (contraction musculaire, scoliose). Dans ces derniers cas de figure, le lapin ne montre normalement pas de syndrome vestibulaire.2

- A l’aide des données anamnestico-cliniques et des résultats des examens complémentaires, quel est votre diagnostic ?

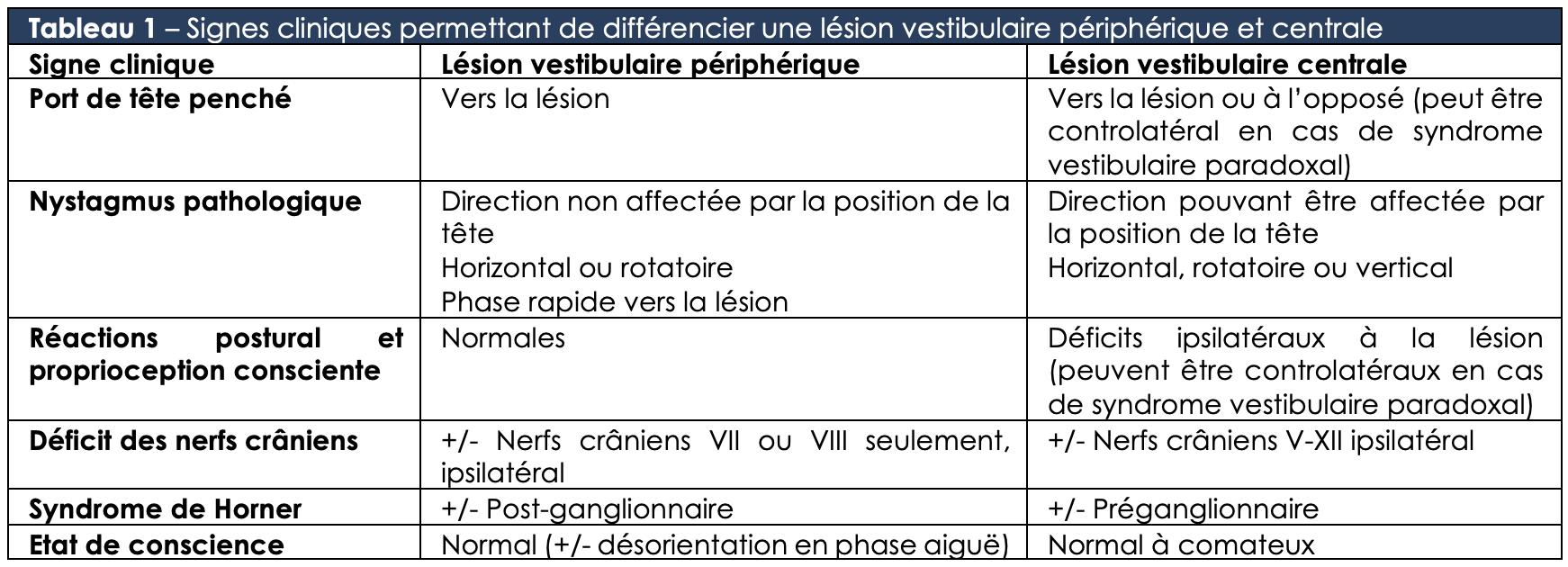

Dans notre cas l’examen cytologique de l’écouvillon auriculaire révèle une population cellulaire constituée intégralement d’hétérophiles dégénérés (équivalent des neutrophiles dégénérés chez les carnivores domestiques) associés à une prolifération bactérienne de coques, sans évidence de levure ni de parasites. Ces résultats permettent de diagnostiquer une otite externe bactérienne.4 Par ailleurs, les éternuements et le jetage nasal mucopurulent invitent à suspecter une rhino-sinusite bactérienne. L’oreille moyenne étant située au carrefour entre les voies respiratoires supérieures et le canal auriculaire externe, une otite moyenne serait une hypothèse permettant d’expliquer l’ensemble des signes cliniques otorhinolaryngologiques. Cela étant dit, l’existence de déficits proprioceptifs invite à considérer que le syndrome vestibulaire est d’origine centrale. (Tableau 1) Dans cette situation, une otite moyenne bactérienne associée à une extension de l’infection en région intra-crânienne serait une hypothèse permettant d’expliquer l’ensemble du tableau clinique.

Les otites moyennes chez le lapin peuvent être subcliniques, associées à des signes de douleur (baisse d’appétit, mastication difficile, port d’oreille asymétrique) et/ou à une paralysie faciale ipsilatérale. Des signes de surdité ou d’agressivité (attribués à la surprise associée à l’approche du propriétaire) ont été rapportés.5La prévalence des otites moyennes chez les lapins asymptomatiques a été estimée entre 11.5 et 32% lors d’études postmortem6,7 et entre 27% et 40% lors d’études cliniques.8,9 Lors de signes cliniques compatibles une maladie auriculaire, la prévalence est de 57%.8 Aucune prédisposition d’âge ni de sexe n’a été rapporté pour le développement d’otite moyenne/interne chez le lapin.

Les otites moyennes se produisent principalement (1) par extension d’une otite externe après perforation du tympan ou (2) par extension d’une infection rhinosinusale via le canal d’Eustache. Dans cette situation, les otites moyennes peuvent également être accompagnées de signes d’otite externe (secouement de tête, prurit auriculaire, diverticulose auriculaire, abcès para-auriculaire) et/ou de signes respiratoires supérieurs (éternuement, jetage nasal, souillure du pelage). Lors d’extension de l’infection vers l’oreille interne, des signes nerveux tels qu’un syndrome vestibulaire périphérique peuvent être observés. En cas de passage par le méat acoustique, les bactéries peuvent migrer le long du nerf vestibulocochléaire et un syndrome vestibulaire central peut se produire consécutivement au développement d’un abcès intra-crânien ou d’une encéphalomyélite suppurée. Des complications oculaires (conjonctivite, ulcère cornéen) peuvent survenir consécutivement aux troubles nerveux.

- Quels examens complémentaires souhaiteriez-vous réaliser pour confirmer le diagnostic ?

En cas de suspicion d’otite moyenne bactérienne deux types d’examen sont généralement indiqués :

- Des examens d’imagerie visant (1) à confirmer le comblement de la bulle tympanique et (2) à évaluer l’extension de l’infection. L’anatomie normale du crâne du lapin a été décrit par radiographie, tomodensitométrie (scanner) et imagerie par résonnance magnétique (IRM).10-12 Des radiographies, en particulier en projections dorsoventrales, peuvent être réalisées et permettent une comparaison des deux bulles.13 En cas d’otite, cet examen peut révéler une sclérose de la bulle (augmentation de l’opacité), des proliférations périostées, ou une lyse osseuse. Un positionnement parfaitement symétrique et des radiographies de très bonne qualité technique sont nécessaires pour permettre une interprétation. L’échographie des bulles tympaniques a également été décrite. La sonde peut être positionnée ventralement, en regard du processus angulaire et des images en coupe longitudinale et oblique peuvent être réalisées chez 83% des patients.14,15 Un positionnement latéral de la sonde a également été décrit. En cas de comblement de la bulle tympanique, la paroi dorsale de la bulle tympanique est visible alors qu’elle ne l’est pas lorsque la cavité tympanique est aérique. Globalement, l’échographie présente une meilleure sensibilité (97.5%) et une meilleure spécificité (97.5%) que la radiographie (sensibilité : 78.4%, spécificité : 82.5%) pour le diagnostic d’otite moyenne.16 Le scanner reste toutefois être la modalité de choix pour le diagnostic d’otite moyenne avec une sensibilité et une spécificité de 100%. Le scanner présente l’avantage d’éviter la superposition des structures crânienne et offre la possibilité de grader le stade des otites moyenne et externe.17 De plus le scanner permet d’identifier l’extension de l’infection dans le système respiratoire supérieur ou dans la boîte crânienne.

- Des examens microbiologiques visant à préciser le(s) germe(s) présents ainsi que leur sensibilité aux antibiotiques. Un écouvillon nasal ou auriculaire profond sera réalisé, idéalement sous anesthésie, selon les signes cliniques et l’extension de l’infection. En l’absence de perforation du tympan, une myringotomie peut être réalisée avec une aiguille à myringotomie, une pince à biopsie, un cathéter intraveineux ou une aiguille spinale après avoir réalisé un nettoyage et un rinçage abondant du canal auriculaire avec du liquide physiologique stérile.18 Le prélèvement sera transmis au laboratoire pour une culture bactérienne aérobe et anaérobe (ou fongique selon le résultat de la cytologie) et la réalisation d’un antibiogramme (ou d’un fongigramme)

Dans notre cas, l’examen tomodensitométrique révèle une bulle tympanique d’apparence normale et associée à un comblement bilatéral de la cavité tympanique par un matériel hypoatténuant ne réhaussant pas suite à l’administration de produit de contraste. (Figure 2.A) Cette situation est prioritairement compatible avec une otite moyenne/interne de grade 2.17 Le scanner permet d’évaluer l’extension de l’infection et indique un comblement des canaux auriculaires externes bilatéralement, la présence d’un effet de masse intracrânien à réhaussement périphérique, prioritairement compatible avec un abcès, (Figure 2.B) et un comblement de l’ensemble des récessus paranasaux (pansinusite) (Figure 2.C). La culture bactérienne ne permet pas l’identification de la bactérie responsable. Une sérologie E. cuniculi est réalisée compte-tenu de la fréquente co-existence de ces deux maladies et révèle un titre anticorps incompatible avec une exposition.3

- Quelles sont les particularités anatomiques de l’oreille ayant une importance clinique chez le lapin ?

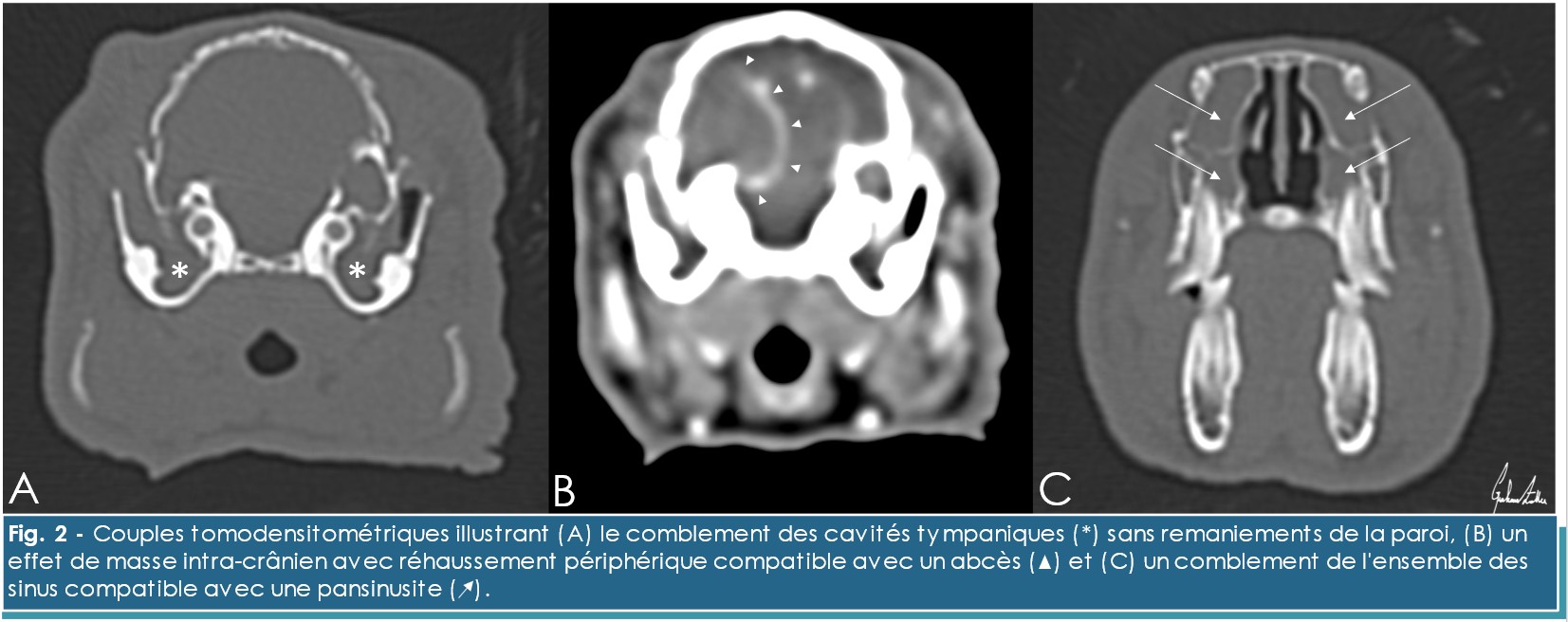

L’oreille externe est composée de trois plaques cartilagineuses qui ménagent un canal auriculaire s’étendant du tympan jusqu’au pavillon :

- Le cartilage auriculaire, qui soutient la partie distale du canal auriculaire et le pavillon auriculaire. (Figure 3) Le canal auriculaire distal possède un diverticule aveugle délimitée par une crète cartilagineuse appelée le tragus. (Figure 5.A) Ce tragus correspond à la partie latérale et proximale du cartilage auriculaire,

- Le cartilage scutiforme, positionné cranialement est de petite dimension,

- Le cartilage annulaire (ou « méat acoustique cartilagineux ») qui est connecté aux cartilages scutiforme et auriculaire et qui s’attache au proéminent méat acoustique osseux émergeant de la bulle tympanique. Contrairement aux carnivores domestiques, le méat est orienté verticalement plutôt qu’horizontalement. Le méat acoustique conduit à la membrane tympanique, localisée au niveau de l’ostium de la bulle tympanique.

L’oreille moyenne est constituée de la membrane et de la bulle tympaniques. La membrane tympanique représente le repère anatomique séparant le canal auriculaire externe de l’oreille moyenne. La bulle tympanique est localisée caudalement et latéralement à la base du crâne. Contrairement aux carnivores domestiques, elle est de forme arrondie. Elle est difficilement palpable chez le lapin car (1) elle ne se projette pas ventralement sous l’os occipital et (2) la mandibule est relativement large dans cette espèce. La cavité tympanique (ou « bulla ») possède deux diverticules : le sinus tympanique et le récessus épitympanique plus grand. La paroi de la bulle tympanique est plus épaisse chez les lapins, en particulier à l’aspect latéral, que chez les carnivores domestiques.10 bulle tympanique est recouverte d’un épithélium respiratoire modifié et possède quatre ouvertures : le tympan, la fenêtre vestibulaire (ou fenêtre ovale), la fenêtre cochléaire (ou fenêtre ronde) et l’ostium du tube auditif (trompe d’Eustache chez l’homme) qui communique avec la partie caudale du nasopharynx. Les fenêtres vestibulaire et cochléaire communiquent avec l’oreille interne.19 (Figure 4) Le nerf facial émerge du crâne caudalement et médialement à la bulle puis s’étend le long de la surface ventrale de la bulle. (Figure 3)

Chez les lapins à oreilles droites, les cartilages sont imbriqués, ce qui assure un support rigide à l’oreille. A la différence des carnivores domestiques, la courbure du canal auriculaire chez les lapins à oreille droite est douce. En d’autres termes, le canal n’est pas divisé en partie horizontale et verticale clairement séparées par un coude. Chez les lapins béliers en revanche, les cartilages annulaire et auriculaire sont espacés et connectés par des tissus mous. Dans cette situation, la rigidité auriculaire est perdue et l’oreille tombe. En conséquence, le canal auriculaire se retrouve sténosé et l’inflexion de l’oreille à angle droit aboutit à la formation d’un segment horizontal et d’un segment vertical.11,12,20 (Figure 5.B) Dans cette situation, les débris cérumineux s’accumulent et la pression générée peut conduire à une déformation voire une rupture du canal auriculaire externe à l’origine d’une diverticulose ou d’un abcès para-auriculaire, ainsi qu’une déformation voire une rupture du tympan pouvant aboutir à une otite moyenne. Plusieurs études établissent une corrélation entre le port d’oreille des lapins béliers et le risque accru de maladie auriculaire.8 Des nettoyages auriculaires trop fréquents pourraient également être un facteur contribuant au développement d’otite.

- Quelles sont les options thérapeutiques dans ce type de situation ?

Le traitement des otites moyennes chez le lapin est compliqué par le fait que la diffusion des traitements antibiotiques administrés par voie systémique est limité (1) par la nature caséeuse du pus chez cette espèce et (2) par le flux sanguin réduit dans la bulle tympanique. Par ailleurs, la difficulté de drainage du pus est un autre facteur compliquant le traitement d’une otite moyenne chez le lapin. En pratique, le traitement d’une otite moyenne/interne repose sur l’association de :

- Traitements médicaux: Une antibiothérapie systémique au long cours (4-6 semaines minimum) est nécessaire mais n’est généralement pas considérée suffisante pour le traitement des otites moyennes/internes. Les résultats de la culture et du test de sensibilité guideront le choix thérapeutique. Dans l’attente de ces résultats, un traitement probabiliste pourra être instaurée. Une étude révèle que les bactéries les plus fréquemment isolées en cas d’otite moyenne chez le lapin sont Pasteurella multocida (16%), Bordetella bronchiseptica (14%) et Staphylococcus aureus (14%) avec une sensibilité marquée à l’azithromycine, la doxycycline et aux fluoroquinolones (marbofloxacine, enrofloxacine). En revanche, les germes cultivés étaient souvent résistants à la pénicilline.21 Dans notre cas, un traitement d’azithromycine (15 mg/kg PO q24h) est instauré. Le spectre est élargi avec l’ajout de sulfamides-triméthoprime (30 mg/kg PO q12h) dont la diffusion dans le système nerveux central est bonne. Le traitement médical repose également sur l’administration de soins de support (fluidothérapie et alimentation à la seringue) et d’un traitement analgésique au besoin (p.ex. meloxicam 1 mg/kg PO q12h). L’administration de dichlorhydrate de méclozine (12.5-25 mg/kg PO q12h) a été suggéré pour le contrôle des vertiges. L’administration de traitement topique auriculaire est toutefois contre-indiquée compte-tenu de la perforation tympanique. Les patients présentant des troubles vestibulaires sérieux seront alimentés avec précaution pour limiter le risque d’aspiration.

- Traitements chirurgicaux: De nombreuses techniques ont été décrites chez le chien et extrapolés chez le lapin parmi lesquelles :

- Des chirurgies du canal auriculaire, incluant :

- Des techniques reposant sur le retrait total du canal auriculaire, dites « TECA» (pour « total ear canal ablation ») et qui sont généralement indiquées en cas de sténose ou de tumeur du canal auriculaire.22

- Des techniques reposant sur le retrait d’une languette latérale du cartilage auriculaire voire du cartilage annulaire, qualifiées de « L(E)C(A)R» (pour « lateral ear canal resection »), « abaissement du canal auriculaire » ou « procédure de Zepp » qui sont indiquées en cas d’otite externe réfractaire aux traitements médicaux.23

- Des techniques reposant sur la réalisation d’un abouchement à la base du canal auriculaire (sans retrait d’une languette complète), dite « PECA» (pour « partial ear lateral canal ablation ») généralement indiquée en cas d’otite externe associée à une distension à la base de l’oreille (p.ex. diverticulose auriculaire ou abcès para-auriculaire)24

- Des chirurgies de la bulle tympanique, parmi lesquelles :

- Des techniques reposant sur l’ouverture latérale de la bulle tympanique, dites « LBO» (pour « lateral bulla osteotomy ») ou « BOM » (pour « bulla osteotomy with marsupialization ») en cas de marsupialisation. Ces techniques sont généralement indiquées en cas d’empyème de la bulle, et d’inflammation de la bulle avec ou sans ostéomyélite de la paroi latérale.24 Une attention particulière sera portée à éviter d’endommager le nerf facial lors de ces procédures.

- Des techniques reposant sur l’ouverture ventrale de la bulle tympanique, dites « VBO» (pour « ventral bulla osteotomy ») qui est indiquée en cas d’otite moyenne sans atteinte du canal auriculaire externe.25

Dans notre cas, l’association d’une otite moyenne et d’une otite externe inviterait à considérer l’association d’une intervention sur le canal auriculaire (p.ex. PECA ou LECAR) avec une ouverture de la bulle tympanique (LBO ou BOM). Les études évaluant le taux de complication et le pronostic de guérison associées à ces différentes approches sont rares. A ce jour, deux études rétrospectives fournissent des informations relatives à la LECARBOM et la PECALBO.21,26 (Tableau 2)

D’une manière générale, le pronostic de guérison est considéré d’autant plus sombre que l’infection osseuse est étendue, que la maladie est chronique et que des signes cliniques sont présents. En effet, les récidives sont fréquentes et les déficits neurologiques (parésie faciale, port de tête penché) peuvent persister. Une malocclusion dentaire peut se développer au long cours en cas de paralysie faciale.

Points clefs

- Les lapins béliers sont prédisposés au développement de maladies auriculaires,

- L’intégrité du tympan devrait être contrôlée avant l’administration de traitement topiques auriculaires,

- Un examen neurologique minutieux incluant une évaluation de la vigilance, du nystagmus, de la proprioception consciente et des nerfs crâniens est indispensable pour distinguer un syndrome vestibulaire central et périphérique,

- L’apparence de débris cérumineux et de sécrétions suppurées peut être similaire chez le lapin et la réalisation d’un examen cytologique est nécessaire pour les différencier. Cet examen permet par ailleurs d’orienter les cultures microbiologiques demandées au laboratoire,

- Le scanner est la technique de choix pour évaluer le grade de l’otite ainsi que son extension,

- L’approche chirurgicale avec la balance bénéfice-risque la plus intéressante pour les lapins atteints d’otite moyenne +/- externe/interne ne fait pas l’objet d’un consensus à ce jour.

Références

- Gruber A, Pakozdy A, Weissenböck H, Csokai J, Künzel F. A retrospective study of neurological disease in 118 rabbits. J Comp Pathol. 2009;140(1):31-37.

- Vestibular Disease. In: Mayer J, Donnelly TM, eds. Clinical Veterinary Advisor. Saint Louis: W.B. Saunders; 2013:428-430.

- Liatis T, Makri N, Czopowicz M, Richardson J, Nuttall T, Suñol A. Otitis media/interna and encephalitozoonosis are the most common causes of head tilt in pet rabbits in the UK: 73 cases (2009‒2020). Veterinary Record. 2024;195(1):e4267.

- Makri N, Ring N, Shaw DJ, et al. Cytological evaluation, culture and genomics to evaluate the microbiome in healthy rabbit external ear canals. Vet Dermatol. 2024.

- Mancinelli E, Lennox AM. Management of Otitis in Rabbits. Journal of Exotic Pet Medicine. 2017;26(1):63-73.

- Deeb B, DiGiacomo R, Bernard B. Pasteurella multocida and Bordetella bronchiseptica infections in rabbits. J Clin Microbiol. 1990;28:70-75.

- Flatt R, Deyoung D, Hogle R. Suppurative otitis media in the rabbit: prevalence, pathology, and microbiology. Laboratory animal science. 1977;27:343-347.

- de Matos R, Ruby J, Van Hatten RA, Thompson M. Computed tomographic features of clinical and subclinical middle ear disease in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus): 88 cases (2007–2014). Journal of the American Veterinary Medical Association. 2015;246(3):336-343.

- Del Chicca F, Puccinelli C, Petrini D, Citi S. Incidental Findings in Computed Tomography Examination of the Head in Rabbits and Guinea Pigs. Veterinary sciences. 2023;10(8).

- King AM, Cranfield F, Hall J, Hammond G, Sullivan M. Radiographic anatomy of the rabbit skull with particular reference to the tympanic bulla and temporomandibular joint: Part 1: Lateral and long axis rotational angles. Vet J. 2010;186(2):232-243.

- Van Caelenberg AI, De Rycke LM, Hermans K, Verhaert L, van Bree HJ, Gielen IM. Computed tomography and cross-sectional anatomy of the head in healthy rabbits. Am J Vet Res. 2010;71(3):293-303.

- Van Caelenberg AI, De Rycke LM, Hermans K, Verhaert L, van Bree HJ, Gielen IM. Low-field magnetic resonance imaging and cross-sectional anatomy of the rabbit head. Vet J. 2011;188(1):83-91.

- Hammond G, Sullivan M, Posthumus J, King A. Assessment of three radiographic projections for detection of fluid in the rabbit tympanic bulla. Vet Radiol Ultrasound. 2010;51(1):48-51.

- Coeuriot CTN, Guise L, Cazin CC, Meregalli R, Fusellier MS. Tympanic bullae ultrasonography is feasible in nonsedated healthy rabbits (Oryctolagus cuniculus). J Am Vet Med Assoc. 2022;260(15):1934-1940.

- King AM, Hall J, Cranfield F, Sullivan M. Anatomy and ultrasonographic appearance of the tympanic bulla and associated structures in the rabbit. Vet J. 2007;173(3):512-521.

- King AM, Posthumus J, Hammond G, Sullivan M. Comparison of ultrasonography, radiography and a single computed tomography slice for the identification of fluid within the tympanic bulla of rabbit cadavers. Vet J. 2012;193(2):493-497.

- Richardson J, Longo M, Liuti T, Eatwell K. Computed tomographic grading of middle ear disease in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculi). The Veterinary record. 2019;184(22):679.

- Jekl V, Hauptman K, Knotek Z. Video Otoscopy in Exotic Companion Mammals. The veterinary clinics of North America Exotic animal practice. 2015;18(3):431-445.

- Oglesbee BL. Blackwell’s Five-Minute Veterinary Consult: Small Mammal. Wiley; 2024.

- Johnson JC, Burn CC. Lop-eared rabbits have more aural and dental problems than erect-eared rabbits: a rescue population study. The Veterinary record. 2019;185(24):758.

- Monge E, Donnelly TM, Coutant T, Bennett RA, Pignon C. Lateral ear canal resection and bulla osteotomy with marsupialization to treat otitis media in rabbits: forty-eight procedures. Veterinary surgery : VS. 2023;52(8):1100-1111.

- Chow EP, Bennett RA, Whittington JK. Total ear canal ablation and lateral bulla osteotomy for treatment of otitis externa and media in a rabbit. J Am Vet Med Assoc. 2011;239(2):228-232.

- Capello V. Lateral ear canal resection and ablation in pet rabbits. Paper presented at: N Am Vet Conf2006; Orlando.

- Eatwell K, Mancinelli E, Hedley J, Keeble E, Kovalik M, Yool DA. Partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy in rabbits. The Journal of small animal practice. 2013;54(6):325-330.

- Chow E, Bennett R, Dustin L. Ventral Bulla Osteotomy for Treatment of Otitis Media in a Rabbit. Journal of Exotic Pet Medicine. 2009;18:299-305.

- Dobberstein REA, Brisson BA, McMillan S, et al. Perioperative complications and outcomes following partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy in pet rabbits: 20 cases (2009-2021). The Journal of small animal practice. 2023;64(5):350-358.