AUTRICES DE L’ARTICLE

Docteur vétérinaire Adeline BETTING, Dip. ACVIM (SAIM) – unité de médecine interne.

Docteur vétérinaire Anne COUSSEINS – assistante, unité de médecine interne

La thrombopénie à médiation immunitaire (ITP) est le trouble hémostatique primaire acquis le plus fréquent chez les chiens. Le taux de mortalité associé à l’ITP varie de 10 à 30 % et la morbidité liée au traitement immunomodulateur est importante. L’ITP primaire fait référence à la destruction auto-immune des plaquettes et l’ITP secondaire survient en réponse à un facteur déclenchant sous-jacent. Les recommandations diagnostiques de l’ITP sont abordées dans le consensus ACVIM sur le diagnostic de l’ITP (LeVine, Kidd, et al., 2024). Cette même année, un panel d’experts internationaux a également publié des recommandations pour le traitement de cette affection (LeVine, Goggs, et al., 2024).

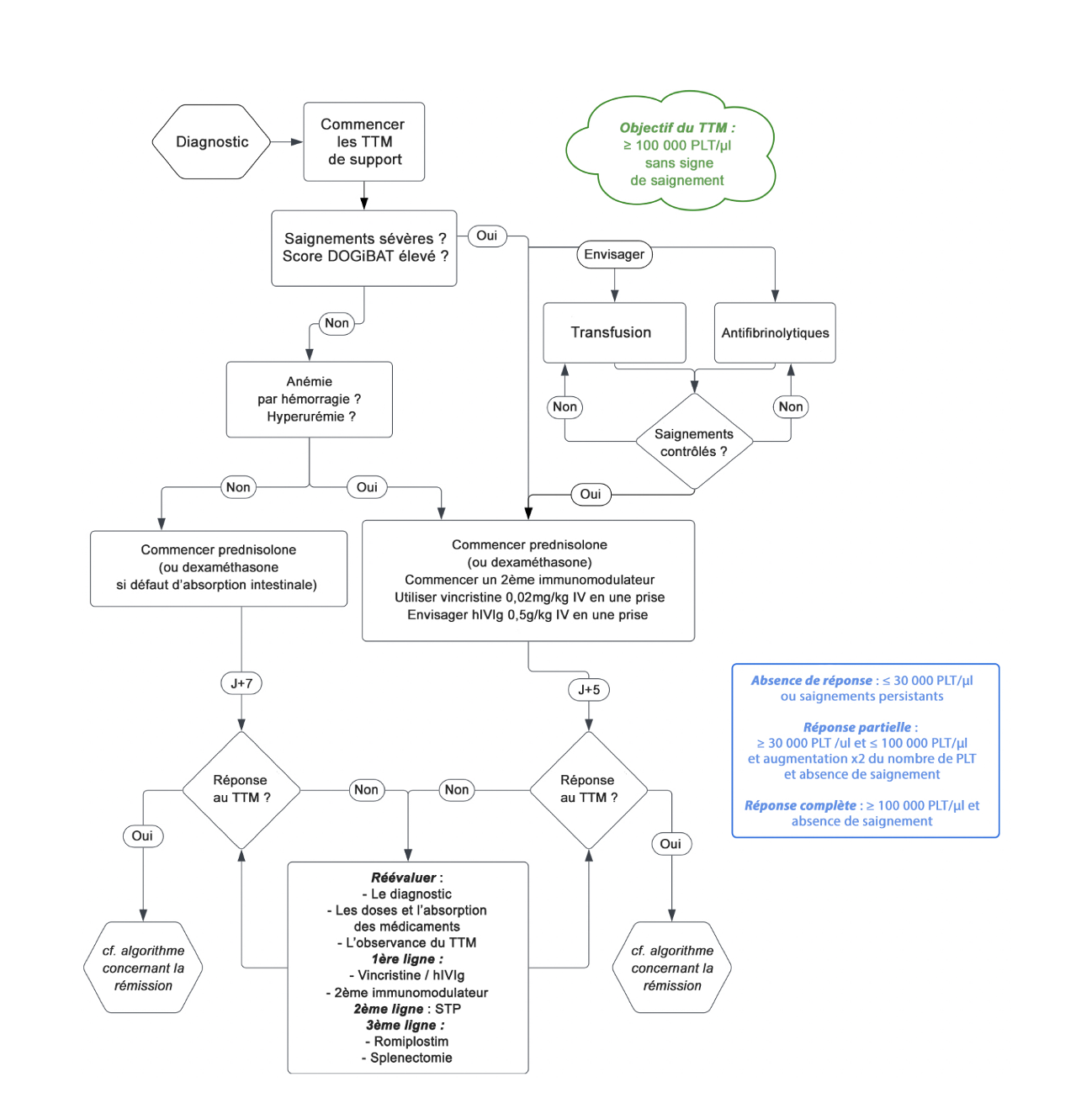

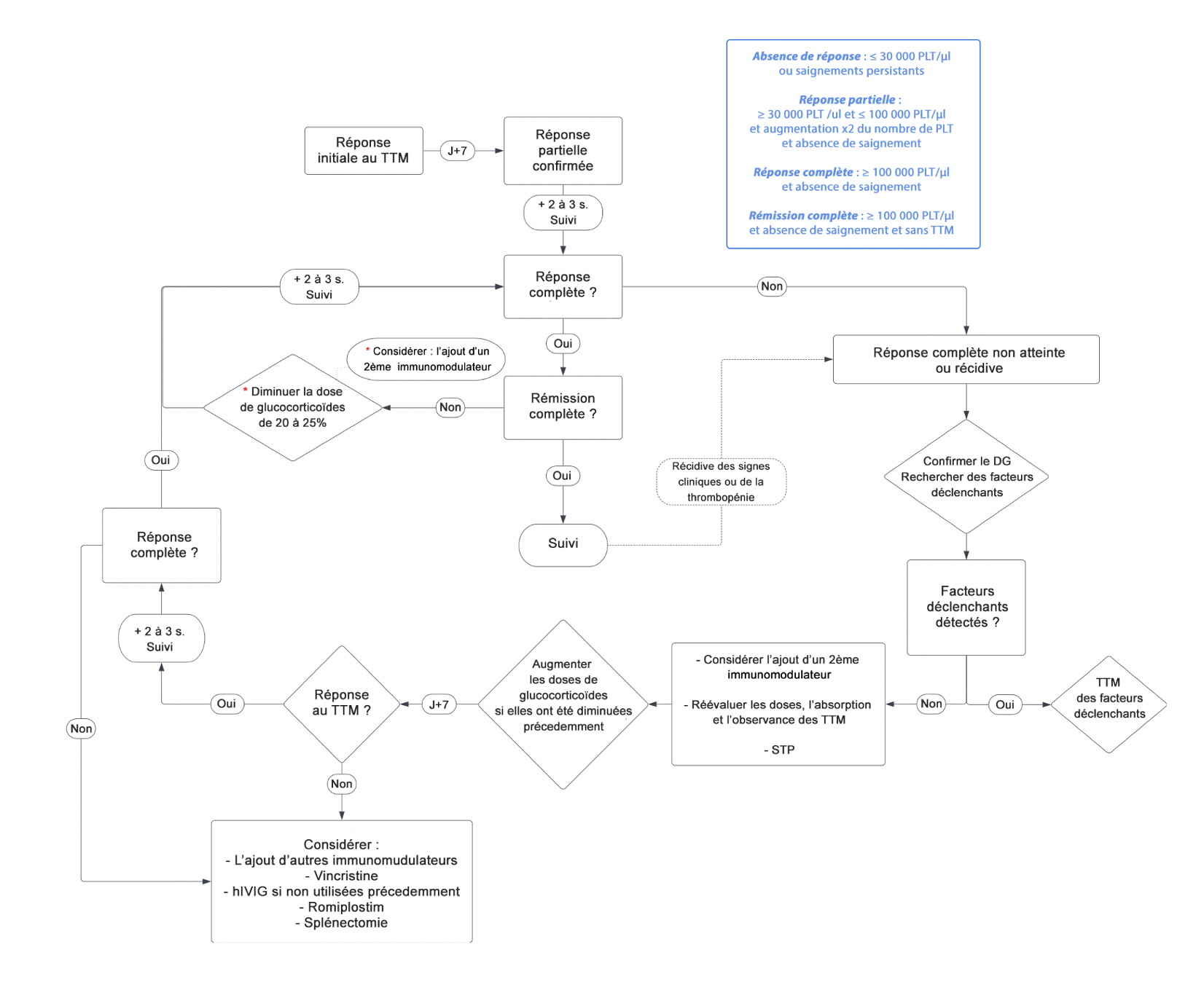

Cet article propose un résumé des recommandations thérapeutiques principales lors d’ITP chez le chien, en s’appuyant sur deux algorithmes décrivant la prise en charge initiale (figure 1) et à long terme (figure 2) des chiens atteints d’ITP. Certains points sont abordés plus en détail dans le texte qui suit. A noter que la plupart des recommandations sont basées sur des avis d’experts (membres du panel), en l’absence d’études suffisantes pour répondre à chaque question.

Cette affection étant rare chez le chat et compte tenu du nombre limité d’études disponibles, il a été décidé de ne pas développer les recommandations pour cette espèce dans notre article.

Pour plus de détails, l’article de référence est disponible en ligne : https://doi.org/10.1111/jvim.16996.

I – Prise en charge initiale des chiens atteints d’ITP

1 – Les types de produits sanguins lors de transfusions :

- En cas d’anémie ou d’hypovolémie secondaire à des pertes de sang, l’utilisation de produits sanguins contenant des globules rouges (sang total, concentré globulaire) est recommandée.

- L’utilisation spécifique de produits contenant des plaquettes (plasma riche en plaquettes, concentré plaquettaire) n’est pas recommandée en routine excepté en cas de saignement sévère ou mettant en danger la vie de l’

2 – Les glucocorticoïdes :

Figure 1 : Objectifs du traitement et algorithme pour la prise en charge initiale des chiens atteints d’ITP, traduit en français depuis « ACVIM consensus statement on the treatment of immune thrombocytopenia in dogs and cats ».

DOGiBAT : score quotidien d’évaluation des saignements, J = jours, IV : intraveineuse, hIVIg : immunoglobuline humaine intraveineuse, PLT : plaquettes, STP : suivi thérapeutique pharmacologique, TTM : traitement

- La corticothérapie représente le traitement de choix dans la gestion de l’ITP.

- La prednisone, la prednisolone ou la dexaméthasone peuvent être utilisées. La dexaméthasone par voie injectable est conseillée en cas de défaut d’absorption gastro-intestinale ou d’impossibilité d’administration par voie orale.

- Les doses initiales courantes pour la prednisone/prednisolone sont de 2 mg/kg/jour ou de 50 à 60 mg/m²/jour. Il n’est pas recommandé de commencer le traitement à des doses plus élevées.

3 – Les autres immunomodulateurs :

- L’ajout d’un second immunomodulateur doit/peut être envisagé en cas de :

- Effets secondaires marqués attendus de la corticothérapie (notamment chez les chiens ≥ 25 kg) ou maladie concomitante qui nécessiterait une réduction rapide de la dose de glucocorticoï

- Hémorragie sévère ± active et réfractaire aux traitements initiaux (glucocorticoïdes, vincristine, hIVIg), ± nécessitant plusieurs transfusions : le deuxième immunomodulateur doit être initié immédiatement ou dans les 1 à 3 jours suivant le diagnostic.

- Réponse insuffisante aux glucocorticoïdes après 5 à 7 jours de traitement.

- Récidive de l’ITP pendant la corticothérapie.

- L’administration de plus de deux médicaments immunomodulateurs n’est pas recommandée (risque d’effets secondaires plus marqués, sans avantage thérapeutique), mais le changement du deuxième immunomodulateur peut être envisagé en l’absence de réponse satisfaisante.

- Chez le chien, les options incluent l’azathioprine, la ciclosporine, le léflunomide et le mycophénolate mofétil. Aucune étude ne démontre la supériorité d’un immunomodulateur par rapport à un autre.

- Les preuves sont insuffisantes pour déterminer si un traitement avec 2 immunomodulateurs est supérieur à une corticothérapie seule pour prévenir les rechutes.

4 – Le suivi thérapeutique pharmacologique

- Il permet de mesurer les concentrations sanguines d’une molécule afin d’ajuster sa posologie. Il est notamment disponible pour le dosage de la ciclosporinémie.

5 – La vincristine :

- Chez le chien, la vincristine est considérée par le panel comme le médicament d’urgence de première ligne en cas de saignements significatifs.

- La dose de vincristine recommandée est de 0,02 mg/kg (maximum de 0,5 mg/m² chez les chiens > 25 kg) en une injection intraveineuse unique.

- L’intérêt de l’utilisation de cette molécule chez les chiens porteurs de la mutation MDR1 doit être évalué avec précaution et la dose doit être adaptée.

- La neutropénie étant un effet secondaire rapporté (19/127 chiens dans l’étude de LaQuaglia et al. (2021)), une surveillance de l’hémogramme en pré- et post-traitement est indispensable, notamment en cas d’utilisation simultanée avec la ciclosporine (altération du métabolisme de la vincristine). Il est conseillé de différer l’initiation de la ciclosporine de quelques jours après celle de la vincristine pour limiter le risque de neutropénie.

- La plupart des études suggèrent que la fonction plaquettaire après l’administration de vincristine n’est pas altérée chez les chiens sains, mais une étude a mis en évidence une diminution de l’agrégation plaquettaire après l’administration de vincristine chez des chiens atteints de lymphome (Grau‐Bassas et al., 2000). Aucune donnée n’existe quant à la fonction des plaquettes libérées après administration de vincristine chez le chien atteint d’ITP.

6 – Les immunoglobulines humaines par voie intraveineuse (hIVIg) :

- Chez le chien, les hIVIg sont également un traitement de choix en urgence. Cependant, la vincristine est le plus souvent favorisée comme traitement d’urgence de première intention en raison de son coût inférieur, de sa disponibilité et de sa facilité d’administration.

7 – Les antifibrinolytiques :

- Une coagulation intravasculaire disséminée doit être exclue avant leur utilisation.

- L’acide aminocaproïque ou l’acide tranexamique peuvent être utilisés lors de saignements mettant en danger la vie de l’animal. Toutefois, leur efficacité dans la prise en charge des patients atteints de ITP n’a pas été démontrée.

8 – Traitements de 3ème ligne

- La plasmaphérèse peut être considérée chez les chiens atteints d’ITP primaire réfractaires aux traitements de 1ère et 2ème ligne.

- Le romiplostim est un analogue de la thrombopoïétine utilisé en médecine humaine dans la cadre d’ITP réfractaire. Ce médicamentsemble efficace dans le cadre de l’ITP canine, avec peu d’effets secondaires rapportés. Néanmoins très peu de rapports de cas existent, et notre recul sur son utilisation est encore très faible en médecine vétérinaire. Le romiplostim est à considérer dans les cas réfractaires présentant un risque élevé de saignement ou lorsque les immunomodulateurs sont contre-indiqué

- En regard des connaissances actuelles, la splénectomie ne peut être ni recommandée, ni contre-indiquée dans le cadre de l’ITP canine : elle peut être envisagée chez les chiens réfractaires aux traitements précédemment cités ou présentant des effets secondaires sévères liés aux immunomodulateurs. Cependant, les propriétaires doivent être au courant du risque non négligeable de rechute à moyen/long terme. Avant de procéder à l’intervention, il est également indispensable d’exclure les maladies vectorielles transmises par les tiques.

10 – Le score quotidien d’évaluation des saignements

(DOGiBAT = daily canine bleeding assessment tool)

- Chez les chiens atteints d’ITP, le comptage plaquettaire seul ne permet pas de prédire de manière fiable les saignements cliniquement significatifs.

- Le score quotidien d’évaluation des saignements a été développé par Makielski et al. (2018) pour permettre une évaluation objective et standardisée de la gravité des saignements dans le cadre d’ITP canine. Cet outil vise à optimiser l’adaptation des traitements au quotidien et également à évaluer l’efficacité des traitements et/ou à classer les patients selon la gravité de leurs saignements dans le cadre des essais cliniques.

- Ce score est composé de grades de saignement de 0 (aucun) à 2 (sévère), appliqués à 9 sites anatomiques (cutané, muqueuse buccale, intraoculaire, cavités nasales, gastro-intestinal, urinaire, pulmonaire, intracrânien et sites de prélèvements sanguins).

- Plus de détails disponibles, notamment sur la classification des grades de saignements, en ligne : https://doi.org/10.1111/jvim.15089

II – Prise en charge à long terme des chiens atteints d’ITP

1 – Réduction de la posologie des glucocorticoïdes lors de rémission :

- Une réduction d’environ 25 % de la dose toutes les 2 à 4 semaines est recommandée, à condition que le comptage plaquettaire soit stable et normal avant chaque réduction de dose.

- La corticothérapie est généralement poursuivie pendant plusieurs mois, mais la réduction progressive peut être accélérée en fonction :

- Des effets indésirables des glucocorticoï

- De l’administration concomitante d’autres immunomodulateurs.

- De la présence de maladies concomitantes entraînant une contre-indication à l’utilisation de glucocorticoï

2 – Réduction de la posologie des autres immunomodulateurs lors de rémission :

- Il n’y a pas de consensus sur la méthode de réduction des autres immunomodulateurs ni sur l’ordre d’arrêt des médicaments. Cependant, la majorité des experts privilégie une réduction progressive du 2nd

- Tout protocole de réduction progressive et mesurée est considéré comme acceptable.

Figure 2 : Algorithme pour la gestion de l’adaptation du traitement, de la rémission et de la récidive chez les chiens atteints d’ITP, traduit en français depuis « ACVIM consensus statement on the treatment of immune thrombocytopenia in dogs and cats ».

DG : diagnostic, J = jours, PLT : plaquettes, s. = semaines, STP : suivi thérapeutique pharmacologique, TTM : traitement

3 – La gestion des récidives :

- Des récidives sont rapportées dans 9 à 47% des cas ; la plupart surviennent dans les 3 premiers mois de traitement.

- Lors de récidive, il faut rechercher des facteurs déclenchants : reprendre l’anamnèse (antécédents médicaux, médicaments reçus, voyages récents), réaliser un bilan hémato-biochimique complet (incluant un frottis sanguin) et une analyse d’urine. Une attention particulière doit être portée aux maladies infectieuses pouvant être favorisées par l’immunosuppression et pouvant conduire à une récidive de l’ITP.

- Si aucun facteur déclenchant n’est identifié et que la rechute survient pendant la réduction progressive des immunomodulateurs, il est suggéré d’augmenter la posologie des immunomodulateurs.

- Une récidive peu sévère peut généralement être prise en charge en rétablissant les doses les plus récentes de traitement connues comme étant efficaces.

- Une récidive plus sévère nécessite le plus souvent de reprendre le protocole d’induction depuis le début ± l’ajout de nouveaux immunomodulateurs.

- Par la suite, toutes les futures réductions des immunomodulateurs doivent être réalisées plus progressivement. Un traitement immunomodulateur à vie, à la dose la plus faible possible, peut être nécessaire si des récidives répétées surviennent malgré une réduction progressive.

- En fonction de la sévérité de la récidive, la vincristine et les hIVIg peuvent être utilisées.

- Un traitement immunomodulateur continu ou des récidives répétées peuvent inciter à l’utilisation du romiplostim ou à une splénectomie (cf ci-dessus).

4 – Le suivi suggéré lors d’ITP :

- Le suivi repose principalement sur un examen clinique (recherche de troubles de l’hémostase primaire [pétéchies, méléna, hématome scléral, etc], signes d’infections secondaires ou effets secondaires des médicaments utilisés) et un hémogramme.

- Suivi en hospitalisation :

- Examen clinique quotidien.

- Hémogramme tous les 2-3 jours jusqu’à l’arrêt des saignements et > 40-50 000 PLT/μL.

- Surveillance plus intensive si saignement actif, anémie ou dégradation clinique.

- La durée d’hospitalisation dépend de la localisation et l’importance du saignement, de la stabilité de l’hématocrite associé à la nécessité de transfusion et de l’évolution du comptage plaquettaire. Un hématocrite stable est un argument en faveur d’une sortie d’hospitalisation.

- Suivi après le retour à la maison, en l’absence de saignement et avec > 40-50 000 PLT/μL :

- Une fois toutes les 1 à 2 semaines pendant un mois puis avant chaque modification de traitement (toutes les 2 à 4 semaines) jusqu’à une rémission durable.

- Les suivis incluent : examen clinique, hémogramme et frottis sanguin avant chaque réduction de dose.

- Suivi 1 à 3 semaines après la réduction de dose, optionnel.

- Selon les immunomodulateurs :

- Certains immunomodulateurs (azathioprine, léflunomide notamment) nécessitent un suivi hémato-biochimique étendu afin de détecter précocement une toxicité débutante.

- En cas de surinfection secondaire à l’immunosuppression : Culture bactérienne et antibiogramme selon les besoins, conformément aux recommandations publiées (Weese et al., 2019).

- Suivi pour les chiens en rémission complète ne recevant plus de traitement :

- Examen clinique tous les mois.

- Hémogramme tous les 3 mois, puis allongement progressif de l’intervalle entre chaque suivi.

- Comptage plaquettaire avant chaque intervention chirurgicale ou vaccination.

- Gestion de la vaccination lors d’ITP

- Très peu d’études existent sur le lien entre la vaccination et les récidives d’ITP.

- Pour les animaux ayant eu une ITP possiblement liée à la vaccination, il est recommandé de :

- Évaluer les risques de santé publique et le risque d’exposition pour chaque maladie infectieuse.

- Mesurer les titres en anticorps : si la protection est jugée satisfaisante, le rappel n’est pas nécessaire.

- Évaluer individuellement chaque situation selon les antécédents de vaccination, le mode de vie, les traitements en cours (immunomodulateurs) et les conséquences potentielles d’un défaut de vaccination.

- Pour les animaux ayant eu une ITP sans lien avec la vaccination :

- Il n’est pas clairement défini si le même degré de précaution doit être entrepris.

- Pour tous les chiens ayant eu une ITP, il est recommandé de :

- Evaluer le risque individuellement selon le risque d’exposition aux maladies infectieuses et les lois locales pour chaque vaccin.

- Administrer un seul vaccin par visite.

- Attendre l’arrêt des médicaments immunomodulateurs ou attendre d’atteindre des doses anti-inflammatoires de glucocorticoïdes avant de vacciner.

- Réaliser un comptage plaquettaire 2 et 5 semaines après la vaccination.

En conclusion, le traitement de l’ITP repose principalement sur l’utilisation de glucocorticoïdes à doses immunosuppressives, associée, selon la sévérité de la maladie, à des traitements supplémentaires tels que d’autres immunomodulateurs ou la vincristine. Une fois la rémission atteinte, l’objectif est de réduire progressivement les immunomodulateurs afin de minimiser le risque de récidive. Cependant, certains chiens peuvent nécessiter un traitement immunomodulateur à vie, auquel cas il est crucial de déterminer la dose minimale efficace.Tout au long de la maladie, un suivi rigoureux et adapté à la sévérité de l’affection est essentiel. La vaccination des chiens atteints d’ITP doit être évaluée individuellement ; si possible, il est conseillé de différer la vaccination jusqu’à l’arrêt du traitement immunomodulateur ou jusqu’à atteindre une dose anti-inflammatoire de glucocorticoïdes.

Bibliographie :

Grau‐Bassas, E. R., Kociba, G. J., & Couto, C. G. (2000). Vincristine Impairs Platelet Aggregation in Dogs with Lymphoma. Journal Of Veterinary Internal Medicine, 14(1), 81‑85. https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2000.tb01503.x

LaQuaglia, K. A., Robertson, J. B., & Lunn, K. F. (2021). Neutropenia in dogs receiving vincristine for treatment of presumptive immune‐mediated thrombocytopenia. Journal Of Veterinary Internal Medicine, 35(1), 226‑233. https://doi.org/10.1111/jvim.16029

LeVine, D. N., Goggs, R., Kohn, B., Mackin, A. J., Kidd, L., Garden, O. A., Brooks, M. B., Eldermire, E. R. B., Abrams‐Ogg, A., Appleman, E. H., Archer, T. M., Bianco, D., Blois, S. L., Brainard, B. M., Callan, M. B., Fellman, C. L., Haines, J. M., Hale, A. S., Huang, A. A.,. Wilson, H. E. (2024). ACVIM consensus statement on the treatment of immune thrombocytopenia in dogs and cats. Journal Of Veterinary Internal Medicine, 38(4), 1982‑2007. https://doi.org/10.1111/jvim.17079

LeVine, D. N., Kidd, L., Garden, O. A., Brooks, M. B., Goggs, R., Kohn, B., Mackin, A. J., Eldermire, E. R. B., Chang, Y., Allen, J., Christopherson, P. W., Glanemann, B., Maruyama, H., Naskou, M. C., Nielsen, L. N., Shropshire, S., Viall, A. K., Birkenheuer, A. J., Forman, M. A.,. . . Spada, E. (2024). ACVIM consensus statement on the diagnosis of immune thrombocytopenia in dogs and cats. Journal Of Veterinary Internal Medicine, 38(4), 1958‑1981. https://doi.org/10.1111/jvim.16996

Makielski, K. M., Brooks, M. B., Wang, C., Cullen, J. N., O’Connor, A. M., & LeVine, D. N. (2018). Development and implementation of a novel immune thrombocytopenia bleeding score for dogs. Journal Of Veterinary Internal Medicine, 32(3), 1041‑1050. https://doi.org/10.1111/jvim.15089

Weese, J. S., Blondeau, J., Boothe, D., Guardabassi, L. G., Gumley, N., Papich, M., Jessen, L. R., Lappin, M., Rankin, S., Westropp, J. L., & Sykes, J. (2019). International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAID) guidelines for the diagnosis and management of bacterial urinary tract infections in dogs and cats. The Veterinary Journal, 247, 8‑25. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2019.02.008